PARADISINO – IL CIMITERO PERDUTO

All’interno degli archivi dell’Opera del Duomo di Firenze sono custoditi preziosi documenti, accessibili solo agli studiosi: fra questi ci sono i registri risalenti al XIII secolo che costituiscono i libri più antichi della collezione archivistica. In particolare si trova un testo rituale intitolato “Mores et consuetudines canonice florentine”. Questo libro è una rara raccolta di regole per il clero dell’originaria cattedrale di Santa Reparata, riguardanti in maggior parte le celebrazioni e le funzioni da tenersi all’interno e all’esterno della chiesa. Più interessante per la nostra storia è il cosiddetto “Necrologio di Santa Reparata”, un registro di nomi e date di morte dei fiorentini che furono seppelliti fino al 1320 nel cimitero intorno alla Cattedrale. Il registro è in pergamena ed è organizzato come un calendario romano, ci fornisce un importante dettaglio: intorno alla chiesa di Santa Reparata e al Battistero di San Giovanni vi erano sarcofagi e tombe terragne. Molte sepolture erano addirittura di epoca romana, la disposizione delle are sepolcrali fa ricordare il Camposanto di Pisa. È testimoniato dalle cronache dell’epoca che questo piccolo cimitero era luogo di rifugio per ladri e avversari della Repubblica Fiorentina: spesso infatti, i Ghibellini per scampare alla cattura dei Guelfi (e viceversa) si nascondevano nel “Paradisino”. Giovanni Villani cita il Paradisino e fa una puntuale descrizione della Torre Guardamorto nella sua Nuova Cronica:

… Ancora mostrano i Ghibellini maggior empiezza, per cagione che i Guelfi faceano di loro molto capo a la chiesa di San Giovanni, e tutta la buona gente v’usava la domenica mattina, e faceansi i matrimoni. Quando vennero a disfare le torri de’ Guelfi, intra l’altre una molto grande e bella ch’era in sulla piazza di San Giovanni a l’entrare del Corso degli Adimari, e chiamavasi la torre del Guardamorto, però che anticamente tutta la buona gente che moria si seppelliva a San Giovanni, i Ghibellini facendo tagliare dal piè la detta torre, sì-lla feciono puntellare per modo che, quando si mettesse il fuoco a’ puntelli, cadesse in su la chiesa di San Giovanni; e così fu fatto. Ma non piacque a Dio, per reverenza e miracolo del Beato Giovanni, la torre ch’era alta CXX braccia, parve manifestamente, quando venne a cadere, ch’ella schifasse la santa chiesa, e rivolsesi, e cadde per lo dritto della piazza, onde tutti i Fiorentini si maravigliarono, e il popolo ne fu molto allegro. E nota che poi ch-lla città di Firenze fu rifatta, non v’era disfatta casa niuna, e allora si cominciò la detta maladizione di disfarle per gli Ghibellini…

(Nuova Cronica – Giovanni Villani, 1322 ca.)

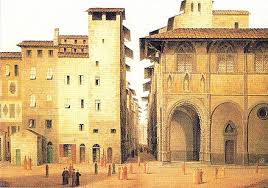

Giovanni di Ser Giovanni (detto Lo Scheggia), Cassone Adimari, Galleria dell’Accademia

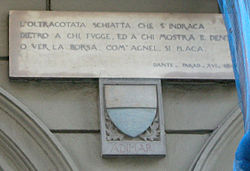

La Torre Guardamorto era dunque un’antica torre che apparteneva alla potente famiglia degli Adimari. Alla fine del XIII secolo molte erano le torri degli Adimari che decoravano il cuore della città, tanto che l’odierna Via de’ Calzaiuoli era nominata Corso degli Adimari. Esiste ancora il Vicolo degli Adimari all’inizio di Via de’ Calzaiuoli accanto agli ambulatori della Misericordia. La Famiglia degli Adimari si stabilì a Firenze fin dall’XI secolo, era di parte Guelfa fino alla celebre sconfitta subita dai fiorentini a Montaperti (4 settembre 1260), che costrinse la famiglia all’esilio. Gli Adimari ben presto tornarono a Firenze ma cambiarono la loro posizione politica, infatti divennero Ghibellini, si arricchirono a tal punto da possedere palazzi, case, torri e la loggia “Neghittosa” nella zona del bel San Giovanni. Un rappresentante della nobile casata, Boccaccio Adimari, chiese la confisca dei beni di Dante, tanto che il poeta definì questa famiglia:

“L’oltracotata schiatta che s’indraca dietro a chi fugge, e a chi mostra ‘l dente o ver la borsa, com’ agnel si placa, già venìa sù, ma di picciola gente; sì che non piacque ad Ubertin Donato che poi il suocero il fé lor parente”

(Paradiso XVI, 115-120)

Dante, dunque, definisce la famiglia degli Adimari prepotente con i deboli e debole con i forti. Proprio come dice il Villani, le torri dei Ghibellini saranno maledette e cadranno al suolo con tutte le loro case. La Torre Guardamorto porta questo curioso e infausto nome molto probabilmente perché nella parte inferiore delle sue fondamenta era collocata una stanza che aveva la funzione di un obitorio; infatti, i morti della città di Firenze vi dovevano restare per diciotto ore fintantoché i loro parenti li seppellivano nell’adiacente cimitero di San Giovanni. Questa particolare stanza era dunque un vero e proprio obitorio, dove si facevano il riconoscimento dei deceduti e tutta la prassi inerente alla morte: accertamento delle cause del decesso (specialmente in periodi dove l’epidemia di peste era frequente). Il luogo aveva anche uno scopo anagrafico: dopo la morte di queste persone si aggiornavano il censimento della città e la conseguente cancellazione dei nomi dagli elenchi della cittadinanza. Un’attività peraltro mantenuta dalla stessa Compagnia della Misericordia in seguito. La Torre di Guardamorto era alta ben 120 braccia, quasi 70 metri fu demolita intorno al 1248 e si trovava esattamente, dove più tardi fu costruita la Loggia del Bigallo e il suo Spedale. La ragione della sua distruzione può trovarsi nella continua alternanza al potere fra Guelfi e Ghibellini: le torri degli avversari erano abbattute ed erano confiscati i beni. Un’altra versione vuole che la Torre di Guardamorto fosse troppo alta e appariscente, dunque metteva in ombra il Battistero di San Giovanni, punto di riferimento per la città di Firenze, ma soprattutto i Fiorentini temevano che potesse crollare sul simbolo religioso. Secondo il Vasari, ingegnosa fu l’idea di Nicola Pisano che, fattala tagliare alla base da uno dei lati e fissata con puntelli, si appiccò il fuoco a questi così consumandosi, in modo tale che la facessero crollare su se stessa. Un’altra tradizione popolare vuole che la Torre di Guardamorto non fosse l’unica indicata dal Villani, che ricorda bene la sua funzione, ma una simile posta all’angolo di Via Larga (Via Martelli), circa a metà strada dal Battistero e la Cattedrale, appartenuta a una famiglia Ghibellina di usurai, di cui si è perduto la memoria. Testimone è il particolare dell’affresco realizzato da Bernardo Daddi intorno al 1342: la Madonna della Misericordia, oggi conservato nel prezioso Museo del Bigallo. La rappresentazione allegorica o idealizzata della Madonna, chiamata appunto della Misericordia, mostra ai piedi della sacra figura femminile, coperta da uno splendido piviale, la più antica veduta del centro di Firenze. All’interno della cerchia muraria di Arnolfo di Cambio si riconoscono i luoghi più importanti di quell’epoca: in primissimo piano il bel Battistero di San Giovanni, accanto la cattedrale di Santa Maria del Fiore con la facciata Arnolfiana incompleta e una diversa copertura, probabilmente di Santa Reparata. È riconoscibile nell’affresco anche Palazzo Vecchio, il Bargello, la Badia Fiorentina, le Chiese di Santa Croce e di Santa Maria Novella. Se si fa attenzione, ingrandendo il particolare della veduta vi è una torre che corrisponde in altezza alle 120 braccia fiorentine, proprio all’angolo di Via Larga: pare sia davvero la seconda Torre Guardamorto della tradizione popolare. La Damnatio Memoriae non ci ricorda il nome della famiglia ma questo prezioso documento dipinto ci prova la sua esistenza.

Rachel Valle © 2015